自筆証書遺言の保管方法どうする?

法務局の遺言書保管制度と書き方

遺言書の保管でこのようなお悩みはありませんか?

どこに保管しておけば無くさないかな…?

貸金庫に入れておいて大丈夫?

誰かにこっそり見られないかな…?

作成した遺言書は法務局に預けることができます。

安心安全な制度ですが、独自のきまりや必要な書類がありますのでこちらのページでご案内しております。

また自分で保管する場合とくらべ、メリット・デメリットがありますので併せてご説明いたします。

自筆証書遺言は自分で作成する遺言書です。

自筆証書遺言はご自分のご都合のよい時に、ご都合のよい場所で作成できるので手軽に作成でき、また考えが変わればいつでも作り直せますので気軽です。

ただしご自身の責任で作成する遺言なので、保管もご自身の責任で行う必要があります。

主な保管方法としては次の2つが考えられます。

自分で保管する

ご自分の手元で保管する方法です。

保管場所として考えられるのは、机や戸棚の引き出しなどです。

また銀行の貸金庫に保管する方もいらっしゃいます。

銀行の貸金庫であれば紛失や改ざんの心配は低いですが、万が一のときに取り出すことができないリスクがあります。

法務局で保管する

作成した自筆証書遺言書を、法務局に預けることができます。

遺言書原本を法務局が預かり、保管します。

上記のように、遺言書を自分で管理するのは紛失などの可能性があります。

そこで手元で管理するリスクを回避し、確実に遺言書を保管できるよう、法務局の自筆証書遺言書保管制度が設けられました。

法務局保管の概要とメリット

☑ 遺言書は法務局が預かり、保管します。

☑ 預かる際に、係官が外形的な不備がないか確認します。

☑ 相続開始後は関係者が閲覧できます。

☑ 遺言者の死後、指定した関係者に、遺言書が保管されている旨が通知されます。

☑ 検認手続きが不要となります。

法務局保管の決まり

☆ 保管場所となる法務局は住所や本籍のある法務局の本局で、予約が必要です。

☆ 手数料は1通につき3,900円です。

☆ 申請書、住民票の添付が必要です。(申請書についてはこちらからダウンロードできます。記載例はこちらです。)

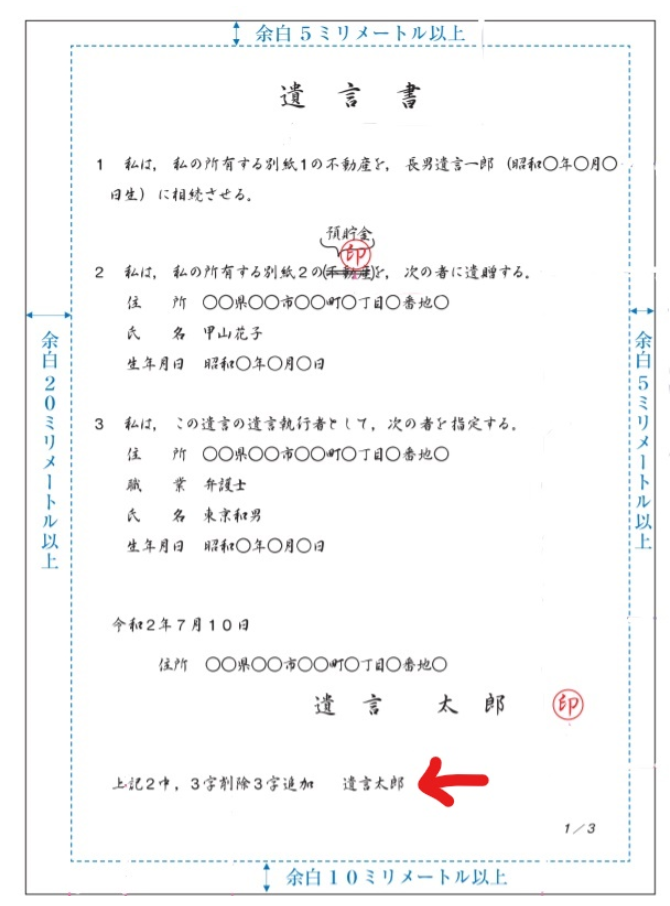

☆ 用紙のサイズはA4サイズ限定で、下図のように周囲に一定の余白を取って書きます。

☆ 用紙は市販のレポート用紙やコピー用紙で大丈夫です。文字が読みにくくなるような模様がないものを使ってください。こちらの法務局の用紙例を使えば確実ですので、印刷してご利用ください。

☆ ボールペンなど消えない筆記具で財産目録以外は全て自書してください。

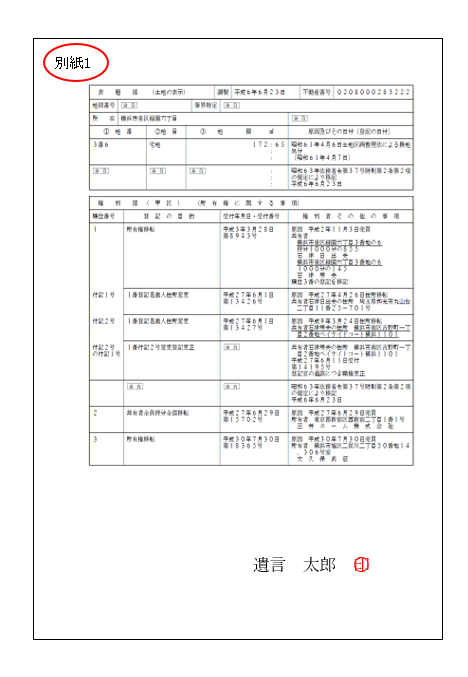

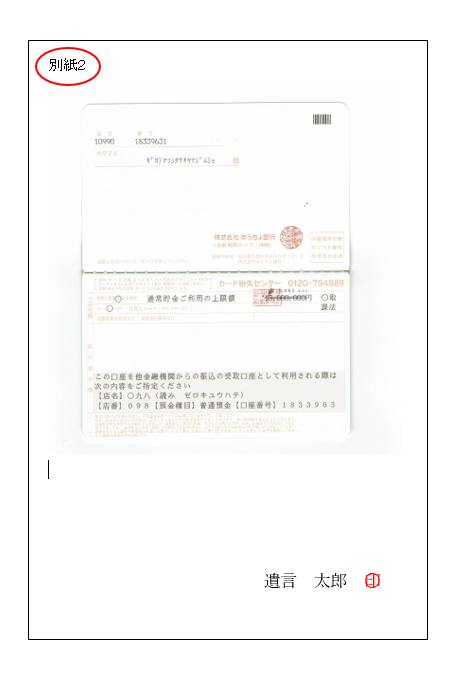

☆ 別紙として添付できる財産目録もA4の用紙で上記の余白を取って作成し、署名・捺印してください。(印鑑は同じものを使用ください)

つまり、下の画像のような感じです。

書き間違えた場合の訂正の仕方にもご注目ください(赤の矢印)。

法務省ホームページより抜粋

↑※各別紙もA4の用紙でご用意ください。余白にそれぞれ署名捺印を入れてください。↑

遺言書があることに相続人が気が付かなかったらどうなるのでしょうか。

相続をむかえて遺言書の存在に気が付かなければ、相続人が話し合いで遺産を分けることになります。

それではせっかく遺言書を書いた意味が無くなってしまいますね。

そのようなことにならないよう、遺言書を書いたら予めご家族に知らせておくのが望ましいです。

しかしご事情によってはそうもいかない場合もあると思います。

実は法務局の遺言書保管制度は、そんな場合にもうってつけです。

自筆証書遺言の法務局に保管する際の付帯サービスなのですが、死亡時に遺言書がある旨を通知してもらうことができるのです。

公正証書遺言の場合は、検索サービスがありますが、これは相続人が自ら検索することになります。

法務局保管制度の場合は、相続人は何もしなくても通知が届くというもので、かつてない画期的な制度です。

有効にご活用ください。

遺言書 法務局保管をご検討なら

グレイスサポート代表の松下です。

あなたのお悩みを解決します!

遺言書はご資産の円滑の継承のために欠かせないとても重要な文書です。

事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、是非今のお考えを遺言書に残していただきたいと思います。

グレイスサポートでは、多くの方に遺言書を作成していただくため、手軽な遺言書作成支援サービス『スマート遺言』をご用意いております。是非お気軽にご利用ください。

また、定期的に遺言書の書き方セミナーも開催しております。無料のオンラインセミナーとなっておりますので、ご興味のある方は是非お気軽にご参加ください。

- 遺言書のお役立ち情報 -

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。