遺産分割協議書とは

書き方と文例集&ひな形ダウンロード

2024年8月18日更新

遺産分割協議書は、遺産を誰がどれだけ相続するか、相続人全員が話し合って決めた内容を記した文書のことです。

法務局や金融機関に提出し、名義変更などの際に使用するとても重要な文書です。

こちらのページでは、遺産分割協議書のいろいろな文例と書き方のポイントをご紹介。

ワードファイルのひな形もダウンロードできますので失敗なく作成できます。

遺産分割協議書とは、どの相続人がどの遺産をどれだけ相続するか、相続人全員が話し合って決めた内容を記した文書のことです。

遺産を相続する際に金融機関や法務局、また相続税を申告する場合は税務署にも提出する重要な書面です。

*遺言書がないとき

相続が発生したときに、被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を用意していた場合は、基本的に遺言書の内容に沿って遺産を分けることになります。

しかしもし、遺言書がなかった場合には、遺産は相続人全員が共有している状態となっているため、相続人が話し合いでどのように遺産を分けるか決めることになるのです。

この話し合いを遺産分割協議といい、その合意内容を記した書面が遺産分割協議書です。

なお、もし遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停・審判により、財産を継承することになります。

トラブルになりそうなときは弁護士さんにご相談ください。

*遺言書がある場合も

また遺産分割協議は遺言書がある場合でも、行うことができます。

遺言書と異なる分割に、相続人全員が合意すれば可能です。

もし1人でも、反対する相続人がいれば、遺言書通りに分けるしかありません。

(だからこそ、遺言書が大切なのです。)

またもし遺言書が、ご自身で保管されていた自筆証書遺言の場合は「検認」が必要となります。

「検認」は家庭裁判所で行いますが時間と手間がかかる手続きです。

そのため遺言書の内容に異存はなくても、遺言書の内容を踏まえて遺産分割協議書を作成する方が手続きが簡潔に済む場合もあります。

このように遺言書があっても、遺産分割協議書で相続手続きすることもできます。

遺産分割協議を作成し、署名・捺印をするのは相続人全員です。

遺産を受け取る人だけではありませんのでご注意ください。

相続人になる人は、法律で以下のように決まっております。

被相続人が結婚なさっている方であれば、配偶者は必ず相続人になります。

さらに被相続人に、お子さんとご両親とご兄弟がいらした場合、

子→親→兄弟の順番で相続人になります。

子、 親、兄弟が、同時に相続人になることはないのです。

相続人にあたる子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります。

これを代襲相続といいます。

誰が相続人にあたるかご不安な方は、無料の相続人チェックフォームをご利用ください。

相続登記 :相続開始を知った時から3年

相続税の申告:相続開始を知った時から10か月

相続が発生した場合の、一般的な遺産相続手続きの流れは以下のようになります。

相続人の確定

▼

相続財産の確定

▼

遺産分割協議

▼

遺産分割協議書作成

▼

名義変更(不動産は相続登記)

▼

相続税の申告

遺産分割協議書

基本の書き方 文例

相続人の一人が不動産と金融資産の一部、他の相続人は金融資産の残りを相続するケースが多いと思われますので、まずご紹介します。

遺産分割協議書は書き方が厳密に決められているわけではありません。

一般的には以下の項目を記載します。

●被相続人(亡くなった方)の氏名

●死亡日

●最後の住所、本籍

●誰が何を相続するか

●相続人全員で話し合って合意した旨

●作成年月日

●相続人全員の署名捺印(実印)

遺 産 分 割 協 議 書

被相続人:国税庁太郎(令和〇年〇月〇日死亡)

最後の住所 神奈川県横浜市〇区分割〇丁目〇番地〇

最後の本籍 神奈川県横浜市対策区沿岸〇丁目〇番地〇

上記被相続人の遺産について、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割し、相続することを決定した。

1.相続人:国税庁花子が取得する遺産及び負担する費用

(1)土 地 ※1

所 在 横浜市〇区分割〇丁目

地 番 〇番〇

地 目 宅 地

地 積 〇〇.〇〇㎡

(2)建 物

所 在 横浜市〇区分割〇丁目 〇番地〇

家屋番号 〇番〇

種 類 居 宅

構 造 〇造〇〇葺〇階建

床 面 積 〇〇.〇〇㎡

(3)預貯金債権、信託受益権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など、被相続人の有する全ての金融資産の〇分の〇

(4)被相続人の未払債務及び葬儀費用並びに遺産整理に伴う一切の費用

(5)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等

2.相続人:国税庁一郎が取得する遺産

(1)預貯金債権、信託受益権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など、被相続人の有する全ての金融資産の〇分の〇 ※2

以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書○通を作成し、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

相続人 住 所 横浜市〇区分割〇丁目〇番地〇

氏 名 国税庁花子 実印 ※3

相続人 住 所 横浜市泉区泉町〇丁目〇番地〇

氏 名 国税庁一郎 実印

※1 不動産の表記は、登記簿謄本の通りに記載します。

※2 金融資産毎の書き方のついては、1人が全財産を相続する例文の記載をご参照ください。

※3 署名捺印は、上記のように一枚の遺産分割協議書に各相続人が順にしていきます。相続人が遠方で持ちまわすのが大変な場合などは、同じ書面を相続人の人数分用意し、一枚につき1人ずつ署名捺印することもできます(→遺産分割協議証明書)。

相続人皆さんのお話合いで、例えば亡くなった方の妻がお一人で全ての財産を相続し、お子さんは何も相続しないでいいという結論になった場合は、その内容で遺産分割協議書を作成します。

相続しない相続人が、相続放棄の手続きをする必要はありませんのでくれぐれもご注意ください。

逆に、被相続人の負債も含めて一切相続したくない場合は遺産分割協議書に記載するだけでは相続放棄はできず、家庭裁判所で手続をする必要があります。

遺産分割協議書には基本のひな形と同じく、以下の項目を記載します。

●被相続人(亡くなった方)の氏名

●死亡日

●最後の住所、本籍

●誰が何を相続するか

●相続人全員で話し合って合意した旨

●作成年月日

●相続人全員の署名捺印(実印)

下記のひな形は配偶者が全て相続するものです。

「相続人○○○が被相続人の全遺産及び債務を相続する」と記します。

遺 産 分 割 協 議 書

被相続人:ひな形太郎(令和〇年〇月〇日死亡)

最後の本籍 神奈川県横浜市対策区海岸1番地

最後の住所 神奈川県横浜市相続登記区〇〇町1丁目1番地2

上記被相続人の遺産について、相続人全員において分割協議を行った結果、妻の横浜花子が被相続人ひな形太郎の全遺産及び債務を相続することを決定した。

相続人:ひな形花子(妻) が相続する遺産及び負担する債務

次の遺産、債務を含む、被相続人の全ての遺産

(1)不動産 ※1

① 土 地

所 在 横浜市相続登記区○○町1丁目

地 番 1番2

地 目 宅 地

地 積 〇〇.〇〇㎡

② 建 物

所 在 横浜市相続登記区○○町1丁目1番地2

家屋番号 1番2

種 類 居 宅

構 造 ○○葺

床 面 積 1階 ㎡、2階 ㎡

(2)次の預貯金、有価証券を含む被相続人の有する全ての金融資産

①預貯金 ※2

葉山銀行 検索支店 普通口座1234567

湘南銀行 横須賀支店 普通口座2345678

②有価証券 ※3

終活株式会社の株式 1,000株

(3)洋画 ゴッホ作「ひまわり」ほか2点

(4)自動車クラウン 自動車登録番号○○ 車台番号○○

(5)横浜銀行横浜支店からの借入金

(6)被相続人の未払債務及び葬儀費用等

(7)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等

以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

相続人 住 所 横浜市相続登記区〇〇町1丁目2番地3

氏 名 ひな形花子実印

相続人 住 所 横浜市相続税申告区〇〇町2丁目3番地4

氏 名 ひな形一郎実印

※1 不動産は登記簿謄本通りに記載します

※2 預貯金については・銀行名・支店名・種別・口座番号を記載します

※3 上場株式は、・会社名・株式数を正確に記載してください。

遺 産 分 割 協 議 書

被 相 続 人 ひな形太郎(昭和11年11月11日生)

死 亡 年 月 日 令和〇年〇月〇日

最 後 の 本 籍 神奈川県鎌倉市○○町○○番地

最 後 の 住 所 神奈川県鎌倉市○○町○○番地

上記被相続人ひな形太郎の遺産につき、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、下記に記載する遺産を含む、被相続人ひな形太郎の有する全ての遺産を、相続人ひな形花子及び相続人ひな形一郎が、2分の1ずつの割合で相続することを決定した。

(1)不動産

土 地

所 在 鎌倉市○○町

地 番 ○○番

地 目 宅地

地 積 167.51㎡

建 物

所 在 鎌倉市○○町○○番地

家屋番号 ○○番

種 類 居宅

構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

床 面 積 58.83㎡

付属建物 種 類 物置

構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

床 面 積 14.5㎡

(2)金融資産

預貯金債権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など被相続人の有する全ての金融資産

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成する。

令和 年 月 日

相続人 住 所 鎌倉市〇〇町〇丁目〇番地〇

氏 名 ひな形花子 実印

相続人 住 所 逗子市〇〇町〇丁目〇番地〇

氏 名 ひな形一郎 実印

財産を多く受け取る相続人が代償分割する場合の書き方です。

基本のひな形と同じく以下の項目を記載しますが、代償分割の場合はさらに代償金の支払いについて明記します。

● 被相続人(亡くなった方)の氏名

● 死亡日

● 最後の住所、本籍

● 誰が何を相続するか

● 相続人全員で話し合って合意した旨

● 作成年月日

● 相続人全員の署名捺印(実印)

● 代償金の支払いについて

遺 産 分 割 協 議 書

被相続人 書き方太郎(令和〇年2月1日死亡)

最後の住所 神奈川県横浜市協議区〇〇町〇丁目〇番地〇

最後の本籍 神奈川県横浜市協議区〇〇町〇丁目〇番地〇

上記被相続人の遺産について、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割し、相続することを決定した。

第1条 相続人書き方一郎は被相続人の有する次の財産を相続する。

(1)土 地

所 在 横浜市協議区〇〇町〇丁目

地 番 〇番〇

地 目 宅 地

地 積 〇〇.〇〇㎡

(2)建 物

所 在 横浜市協議区〇〇町〇丁目 〇番地〇

家屋番号 〇番〇

種 類 居 宅

構 造 〇造〇〇葺〇階建

床 面 積 〇〇.〇〇㎡

(3)被相続人の未払債務及び葬儀費用並びに遺産整理に伴う一切の費用

(4)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等

第2条 相続人 書き方一郎は、第1条記載の財産を相続する代わりに、代償金として、相続人 書き方次郎に対し、金○○○万円を支払う。

以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

相続人 住 所 横浜市協議区〇〇町〇丁目〇番地〇

氏 名 書き方一郎 実印

相続人 住 所 横浜市分割区〇〇町〇丁目〇番地〇

氏 名 書き方次郎 実印

数次相続は、相続手続きが済む前に、次の相続が始まってしまった場合のことです。

数次相続は、相続手続きが済む前に、次の相続が始まってしまった場合のことです。

数次相続では2回目の相続の時に、1回目の相続にも併せて対応することになるわけですから、遺産分割協議書の書き方も込み入ったものになります。

一例をご紹介すると次のように書きます。

遺産分割協議書

被相続人:鈴木太郎(生年月日)

死亡年月日:令和5年8月8日

最後の本籍:○○県○○市○○丁目○○

最後の住所:○○県○○市○○丁目○○

相続人兼被相続人:鈴木花子(生年月日)

死亡年月日:令和6年1月11日

最後の本籍:○○県○○市○○丁目○○

最後の住所:○○県○○市○○丁目○○

上記被相続人鈴木太郎は令和5年8月8日に逝去し、

その相続人である配偶者鈴木花子は令和6年1月11日に逝去した。

よって相続人兼被相続人鈴木花子の相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人鈴木太郎の遺産につき、次の通り相続することを決定した。

・・・・

令和6年4月1日

相続人兼鈴木花子の相続人※

○○県○○市○○丁目○○

鈴木一郎 ㊞

相続人兼鈴木花子の相続人※

○○県○○市○○丁目○○

鈴木二郎 ㊞

※後に亡くなった被相続人の署名を、他の相続人が代わりにしますので上記のような肩書となります。

そして更に、後に亡くなった被相続人の相続について、遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書の書き方は通常の遺産分割協議書と同様です。

なお未成年者の親権者は、未成年者とともに相続人となる場合には相続財産をわけあう関係にあるため、利益が相反するといえます。

そのため親権者が未成年者の代理人となることはできず、裁判所に申し立てをし選任された特別代理人が未成年者相続人の代わりに遺産分割協議を行うこととなります。

特別代理人が未成年者と連名で署名をし、また捺印は特別代理人の実印で捺印します。

相続人の記事一郎が未成年者であるの場合の文例をご紹介します。

遺 産 分 割 協 議 書

被相続人:記事太郎(令和〇年3月1日死亡)

最後の住所 神奈川県横浜市南区三春台〇丁目〇番地〇

最後の本籍 神奈川県横浜市南区三春台〇丁目〇番地〇

上記被相続人の遺産について、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割し、相続することを決定した。

1.相続人:記事花子が取得する遺産及び負担する費用

・・・・・

2.相続人:記事一郎が取得する遺産

・・・・・・

以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成する。

令和 年 月 日

相続人 住 所 横浜市南区三春台〇丁目〇番地〇

氏 名 記事花子 実印

相続人 住 所 横浜市泉区泉町〇丁目〇番地〇

氏 名 記事一郎

相続人記事一郎の特別代理人

住 所 横浜市西区文例集通り 2-3-4

氏 名 鎌倉 太郎 実印

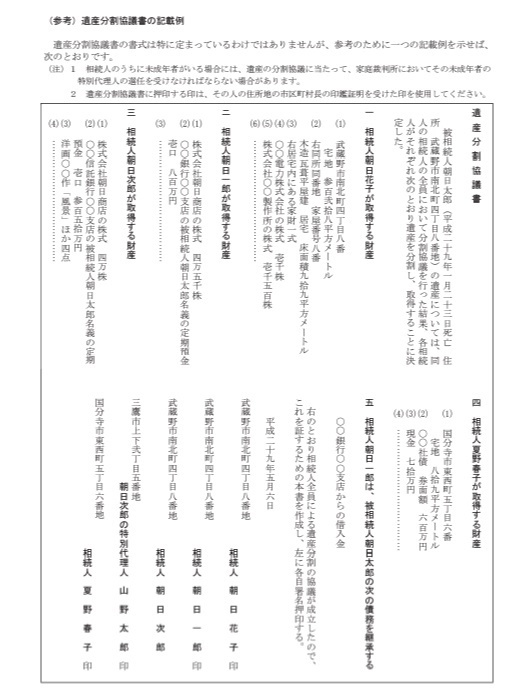

国税庁のHPに掲載されているものがこちらのひな形です。

遺産分割協議書 ひな形 国税庁HPより

相続税の申告を要する場合は、遺産分割協議書も申告書の添付書類として税務署に提出することになりますので、国税庁のひな形を確認しておくと安心です。

もっとも先述の通り遺産分割協議書は書き方が法律で決められているものではありませんので、国税庁のひな形通りでなくても大丈夫です。

上図の遺産分割協議書は、相続税申告書ガイドからの抜粋です。

相続税申告書ガイドの全文はこちらからご確認ください。

国税庁のひな形はPDFになっておりますので、ワード版をこちらでご用意しております。

横書きですが、相続税の添付書面として税務署に提出することもできます。

ダウンロードしてご活用ください。

なお相続税の申告は、全ての相続人に必要なものではありません。

相続税は、相続財産の総額が、基礎控除額を超える場合に課税されます。

基礎控除の計算式は、次の通りです。

3,000万+(600万×法定相続人の数)

上記の遺産分割協議書のひな形6種類のダウンロードリンクを自動送信メールでお送りいたします。

(標準的な遺産分割協議書・全財産を1人が相続する遺産分割協議書・等分に相続する遺産分割協議書・国税庁の遺産分割協議書・遺産分割協議証明書・代償分割の遺産分割協議書)

ダウンロードフォーム

送信がうまくいかない場合は、お手数ですが下記宛てにご連絡ください。

財産ごとの遺産分割協議書

分割方法が決まった遺産から先に手続きしたい場合や、相続する財産が不動産だけである場合など、特定の財産毎に遺産分割協議書を作成することも可能です。

下記のリンクからそれぞれのひな形をダウンロードしてご利用ください。

遺産分割協議書NG文例集

*注意を要する文例1

相続人ひな形花子は、横浜銀行 鎌倉支店 普通口座1234567 を相続する。

相続人ひな形一郎は、湘南銀行 葉山支店 普通口座2345678 を相続する

※預金口座ごとに相続することも勿論可能ですが、注意が必要です。相続発生後の引き落としや清算でお金が変動し、最終的にいくらになるか分からない部分があるからです。

ご心配な場合はひな形にあるように、割合で相続するのが安全です。

*注意を要する文例2

相続人ひな形花子は、神奈川銀行 葉山支店 普通口座1234567の 1,000,000円を相続する。

※口座の金額を指定する場合も注意してください。口座のお金は引き落としや、定期預金の場合は利息が付くなどで変動している可能性があるからです。ひな形にあるように、割合で相続する方が安心です。

遺産分割協議書は、遺産の名義変更に使いますが、必ず原本に、印鑑証明書と戸籍を添付して提出します。

*印鑑証明書

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印がされております。

印鑑には実印を使い、実印が真正であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。印鑑証明書は、取得から3か月以内のものを添付します。

*戸籍

遺産分割協議書には、被相続人(亡くなった方)と、相続人全員の情報が記載されております。

ご当事者は、自分達が相続人であることは当然お分かりです。

しかし、名義変更の手続きをする法務局や金融機関の担当者には分かりません。

そこで、戸籍謄本を添付して、自分達が相続人であることを客観的に示す必要があるのです。

戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍謄本※、相続人全員の現在の戸籍謄本(被相続人の死亡後に取得したもの)が必要です。

※戸籍は昭和と平成にそれぞれ改製されております。被相続人が昭和改製前の出生の場合は、出生と1度の婚姻だけの経緯でも、最低4通の戸籍謄本が必要となります。

戸籍等を郵送請求する場合は、申請書(各役場のホームページからダウンロード印刷できます)、ご自身の身分証のコピー、発行手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)、切手を貼った返信用封筒を役場の戸籍課などに送付して取り寄せます。

2024年3月より戸籍の広域交付制度が始まり、戸籍証明書・除籍証明書を最寄りの役場窓口で一括請求できるようになりました。

●戸籍の広域交付制度を利用できる人

・ 本人

・ 配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

※本人の兄弟姉妹は利用できません

※郵送や代理人による請求はできません

*住民票

遺産に不動産が含まれる場合は、被相続人の住民票除票、不動産を相続する人の住民票(本籍地入り)も必要です。

相続手続きは沢山の書類作成と、調べものの連続です。

役所に足を運び、戸籍の種類を調べて請求、定額小為替を購入し、宛名書きをし、協議書の書き方を調べて作成・・慣れないことばかりで、段取りよく手続きしないと全部終わるまで1年近くかかることも(;^_^A

この講座では、相続が発生したときに急いでしなくてはいけないことから、ひと段落してから行うべきこと、その手順について分かりやすくお伝えするセミナーです。

また相続手続きに欠かせない書面である遺産分割協議書の書き方について詳しくご説明いたします。

相続は一生の間に何度も経験することではないだけに、何から始めていいのか分からないという方がほとんどです。

いざ相続となったときに慌てないですむように、手軽なオンラインセミナーで備えておきませんか?

遺産分割協議書の書き方が分かる!遺産相続セミナー

会 場:オンライン(YouTubeライブ)※インターネット接続環境が必要です

参加費:無料

特 典:講座を受講してくださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。