遺言書の書き方&文例集

【簡単】すぐ作成できる15のひな形

*全財産を1人に相続させる遺言書

*個別の財産を相続させる遺言書

*相続人以外に財産を渡す遺言書

*認知症の方の遺言書 etc...

自筆証書遺言書の無効にならない書き方をご説明します。ポイントは次の3点です。

● 誰に何を相続させるか明確に書く

● 書いた年月日を正確に書く

● 署名と押印をする

この3つを、ペンや万年筆など消せない筆記具を使用し自書します。

これらが欠けると無効となりかねませんのでご注意ください。

代筆も無効となります。

できるだけ明確な書き方をするのが望ましいです。

したがって「誰」については氏名の他、生年月日も明記しておくとよいでしょう。

印鑑は認印でも構いませんが、遺言書の信ぴょう性を上げるため、実印がおすすめです。

下記に基本的な書き方の一例をご紹介します。参考にしていただけましたら幸いです。

遺言書

遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。

1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 ※1

(1)土地 ※2

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 200平方メートル

(2)建物

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て

床面積 50平方メートル

2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男書き方一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男書き方次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。

(1)預貯金

遺言銀行 要件支店 普通預金 口座番号12345

文例銀行 要件支店 普通預金 口座番号23456

3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※3

横浜市遺言書区書き方1-23

行政書士法人遺言書事務所

令和7年1月1日 ※4

横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○

書き方太郎 印 ※5

遺言能力について

また遺言書は法的な効果をもつ文書ですので、前提として、充分な判断能力”遺言能力”があることが必要です。

高齢になり認知症などが進行すると、遺言書は作成できなくなります。遺言書は”遺書”とは異なり、亡くなる間際に書くものではありません。

充分お元気な間に書く必要があるものです。

もっとも認知症の診断をうけているということだけで遺言書が書けなくなるわけではありません。

ご状況にふさわしい書き方で作成すれば、認知症の方でも有効な遺言書を作成することは可能です。ただ、いくらか配慮は必要となります。

訂正について

書き方を間違えた場合は、正しい訂正方法で訂正してください。

訂正方法にも決まりがありますのでご注意ください。

遺留分について

各相続人には遺留分という最低限の取り分があるため、配慮が必要です。

| 特徴 | 長所 | 短所 | |

|---|---|---|---|

| 公正証書 | 公証人(裁判官OB等)が遺言者の意向を確認し作成 | 形式不備がない 改ざん紛失の心配がない 手書き不要 出張可 | 手間と費用がかかる 証人2名必要 |

| 自筆証書 | 自筆で本文の全文日付氏名を書き押印 財産目録はPC,コピー可 | 遺言者が一人で作成可 費用がかからない | 形式不備・紛失などトラブルが起きやすい 検認必要 |

| 自筆証書 (法務局保管) | 自筆で本文の全文,日付氏名を書き押印 財産目録はPC,コピー可 | 遺言者が一人で作成可 改ざん紛失の心配がない 係官が形式確認 検認不要 | 申請の手間がかかる 遺言者本人が法務局に行く必要あり |

公正証書遺言

特徴:

☆ 公証人が遺言者の意思を聴き取りし作成する遺言書です。

☆ 遺言者が遺言の概要を公証人に伝え、遺言の文章は公証人が書きます。

☆ 公証人は前職が判事や検事だった公務員で、公正証書は公文書となります。

☆ そのため確実性が高く、紛失や改ざんの心配もありません。

☆ 一方作成は打ち合わせを重ねて慎重に行うため、1か月程度は要します

☆ 証人が2名必要です。

☆ 公正証書遺言のお費用は公証人手数料の他、事務所に支援を依頼する場合はその費用も含め数万から十数万かかります。

おすすめの人:

☆ 確実な遺言書を作成したい方

☆ 自分で文字を書くことが困難な方

☆ サポートを受けながら遺言書を作成したい方

☆ 認知症の傾向がある方

☆ 争族の心配がある方

自筆証書遺言

特徴:

☆ 文字通り自筆で作成する遺書言です。

☆ ボールペンなど消せない筆記具で財産目録を除く全文を自身の手で書く必要があります。

☆ いつでも手軽に作成でき、費用もかからないのが良いところです。

☆ ただしその反面、様式不備で無効になったり、紛失、改ざんの心配があります。

☆ 家庭裁判所における検認手続きが必要となります。

☆ 2020年に自筆証書遺言の保管制度が開始しました。この制度を利用すれば紛失・改ざんの心配もなく、また検認は不要となりますが、交付請求が必要です。

おすすめの人:

☆ 費用をかけずに遺言書を作成したい方

☆ とりあえず遺言書を作成しておきたい方

☆ 争族の心配がない方

☆ 不自由なく文字が書ける方

☆ 先々遺言書の内容の変更が予想される方

公正証書遺言の作成法

公正証書遺言の作成方法についてご説明します。

1.予約をして相談に行く

公正証書遺言を作成するときは、まずは最寄りの公証役場に電話をかけ、相談の予約をとります。

この時点では、書く内容はきちんと決まっていなくても大丈夫です。公証人と相談しながら決めていくことができます。

もし自筆証書遺言の下書きやメモなどの材料があれば、持っていきましょう。

また初回の相談の結果、やっぱりやめます、ということになっても大丈夫です。

なので、どうしようかな、と迷っているのであればまずは気軽に初回相談の予約をとるといいと思います。公証役場は役所なので、相談だけなら無料です。

2.作成の準備

作成することがきまったら、相談内容をふまえて公証人が公正証書遺言の文章を作成します。

ご自身や推定相続人、相続財産の裏付けとなる証明書類(印鑑証明書、戸籍、固定資産評価証明など)の提出を求められますので、指示された証明書類を取得をし、提出します。

これらの証明書類で情報の裏付けをとり、公証人が公正証書の原稿を仕上げていきます。

また作成日には証人2人の立ち合いが必要となりますので手配します。

証人には、家族や遺産を受け取る相手など、関係者はなれませんのでご注意ください。

証人の手配が難しい場合は、公証役場にお願いすれば誰か探してもらえると思います。

多くの士業事務所でも、証人をお引き受けしております。

原稿が出来上がったら、公証人から確認を求められますのでチェックします。

原稿をメールで送ってもらいメールでやりとりすることも可能です。

原稿が完成したら、作成日の日程調整をします。

3.作成当日

作成日時に、公証役場に再度行きます。実印と公証人手数料をご用意ください。

公証人手数料は、財産の額や財産を渡す相手の人数によって額が決まり、概ね数万から10数万の費用感です。

作成日当日は、公証人が作成した遺言を読み上げ、公証人、遺言者、証人が署名捺印をして公正証書遺言の完成です。所要時間は30分程度です。

なお、ご病気などで外出が難しい方の場合は、出張費が加算されますが指定の場所まで出張してもらうこともできます。

作成した公正証書の原本は公証役場で保管され、謄本を持ち帰ります。

作成に要する期間は、最短でひと月から、数か月程度です。余裕をもってご準備ください。

以上のように、公正証書の作成は手間がかかるものです。

ご自身でのご対応が難しい場合は、公正証書作成サポートを行う専門家に任せるのが安心でおすすめです。

弊事務所でも公正証書の作成サポートを行っております。

受任者の選任・公正証書の作成に不安のある方はお気軽にお問い合わせください。

全財産を1人に相続させる簡単な遺言書の書き方と文例

遺言書の書き方で最もシンプルな、全財産を1人に相続させる書き方のご説明です。

簡略で分かりやすい書き方になります。

ポイントは、

1.何を相続させるか明確に書くこと(この場合は「全ての財産」と記載してください)

2.年月日を明確に書くこと(〇月吉日などは無効になります)

3.署名と捺印をすること

以上の全文を自分の手で書くことです(パソコン等で書いたものは無効です)。

下記に文例をご紹介します。参考になさってください。

遺言書

遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。

1.遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、遺言者の妻 横浜花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。※1

2.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※2

横浜市遺言区書き方通り1-23

行政書士法人遺言書事務所

令和6年2月17日

文例市遺言区遺言1-2-3

横浜太郎 ㊞

※1

こちらの文例は簡略な書き方になります。

全財産を1人に相続させる詳細な文例はこちらをご参照ください。

特にお子さんがいないご夫婦には、全財産を配偶者に相続させる遺言書が大切です。

詳しくはお子さんがいないご夫婦の遺言書をご参照ください。

※2

遺言執行者は、あとに遺される相続人の方がお一人で手続きが難しいと思われる場合や、他の相続人との接触を避けたい場合などは指定しておくと安心です。

遺言執行者が指定されていれば、全ての手続は遺言執行者がおこないますので、財産を受け取る方にご負担がかかりません。

個別に相続させたい財産がある場合の文例を、財産目録を添付する書き方でご紹介します。

財産の内容、特に不動産情報を遺言書本文に詳細に記すのは分量も多く大変な手間です。

しかし財産目録は手書きの必要がなく、コピーやパソコン書きでも有効です。

財産目録を別紙として添付すると間違いもなく簡単でおすすめです。

ご所有の財産のうち、例えばご自宅は奥様に、預貯金はご子息に遺したい場合は次のように書きます。

別紙は、登記簿謄本や通帳のコピーに別紙1、別紙2とそれぞれ書き、署名捺印して添付します。

またこちらの文例は、預貯金は二人の子に半分ずつ相続させるものとなっております。

このように割合で指定する書き方もできます。この点も参考になさってください。

遺言書

遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。

1.遺言者は遺言者の有する別紙1の不動産を遺言者の妻 横浜花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。

2.遺言者は、遺言者の有する別紙2の預貯金を、遺言者の長男 横浜一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男 横浜次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。

3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

横浜市遺言書区書き方通り1-23

行政書士法人遺言書事務所

2024年1月3日

横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○

横浜太郎 印

別紙1 ※1

登記情報 or

登記簿謄本のコピー

横浜太郎 印 ※3

別紙2 ※1

通帳のコピー や

預金口座の一覧など ※2

横浜太郎 印 ※3

※1 左肩あたりに「別紙1」「別紙2」…と番号をふり、本紙とのつながりを明確にします。

※2 財産目録は、通帳など内容が分かる書面のコピーの他、パソコンで作成した目録でも大丈夫です。

※3 別紙にも必ず署名と捺印をします。

配偶者もお子さんもいないお一人様にとって、遺言書は特に大切です。

なぜならまず、お一人様の相続は、遺言書がないと複雑になる可能性があります。

配偶者やお子さんがいない方の相続人は、ご両親が先に亡くなっているとすると、兄弟姉妹です。

もし兄弟姉妹の中に、先に亡くなっている人がいてその人に子があれば、その子つまり甥や姪も同時に相続人になります。

このように、お一人様の相続人は兄弟姉妹と甥姪の可能性が高いです。

そのため遺言書を書かずに亡くなると、兄弟姉妹、甥姪たちが相談をして遺産を分けることになります。

さらに、相続人が全くいないという方の場合は、遺言書で遺産を渡す相手を決めておかないと遺産は国に納められることになります。

このようなわけで、お一人の方は是非遺言書の作成をご検討ください。

下記に相続人が全くいないお一人様向けの、相続人以外の団体などに寄付する書き方をご紹介します。

こちらの文例は遺言執行者が生前の債務を清算できるのがポイントになっております。参考になさってください。

遺言書

遺言者 遺言書太郎は、次の通り遺言する。

第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に遺贈する※1。

記

住所 東京都遺言書区遺言通り1-2

名称 動物愛護協会

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

横浜市遺言書区書き方通り1-23

行政書士法人遺言書事務所

令和6年1月3日

横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○

遺言書太郎 印

※1 相続人以外に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。

遺言執行者とは遺言の内容を実現することを職務として指定された者のことをいいます。

遺言執行者は遺言書で指定することができます。

必ず指定しなければいけないものではありませんが、遺言執行者は単独で手続きができるため、指定しておくことで、遺言の執行が円滑・確実になります。

遺言執行者は、遺言者が任意に指定できます(未成年者と破産者は除きます)。

相続人の1人を遺言執行者に指定しておくこともできます。

ただし遺言の執行は煩雑でまたデリケートな作業となりますので、相続人が高齢であるなど負担をかけたくない場合は弁護士や行政書士など専門家を指定するのがおすすめです。

専門家を遺言執行者を指定する場合は、対応業務が事業者により異なりますので事前によくご確認ください。

遺言執行者を指定する一般的な文例は次の通りです。参考になさってください。↓

第〇条 遺言者はこの遺言書の遺言執行者として、次の者を指定する。

住 所 横浜市文例区遺言通り1-2

氏 名 横浜 太郎

職 業 行政書士

生年月日 1980年1月1日

今の日本は長寿社会ですから遺言書を書いた後、書いたご本人が亡くなるまで長い期間があります。

そのため財産を渡すことを指定した相手が先に亡くなってしまう場合も、もしかしたらあるかもしれません。

もし財産を渡す相手が先に亡くなってしまうと、せっかく遺言書を書いたのにその財産の行方がなくなり、結局相続人が話合いで、その財産を誰が受け継ぐか決めることになります。

遺言書では、このような場合に備えて補欠的な承継者を決めておくことができます。

これを予備的遺言といいます。

以下に一例をご紹介します。

遺言書

遺言者 遺言書太郎は、次の通り遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、遺言者の妻 遺言書花子(昭和15年3月3日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、妻 遺言書花子が遺言者の死亡以前に死亡したときは、妻 遺言書花子に相続させるとした財産を全て、妻 遺言書花子の妹 山田幸子(昭和20年4月4日生 住所:横浜市中区海岸通り1-2)に遺贈する。

第3条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

横浜市遺言書区書き方通り1-23

弁護士法人遺言書事務所

2024年1月31日

横浜市遺言書区書き方通三丁目2番地1

遺言書太郎 印

遺言書を書きたいけれど、あと何年生きるか分からないから遺産の目途が立たず、なかなか取り掛かることができないと心配なさる方がいらっしゃいます。

しかしそのようなご心配は無用です。

遺言書は書いた後に財産が減ってしまっても、減った部分の効力がなくなるだけで丸ごと無効になることはないからです。

それにお亡くなりなった後も、ご葬儀その他でその方のための支出はあるものです。

それら全ての支出を控除した残金を遺すことを定めるの書き方があります。

これを清算型の遺言書と言います。

清算型の遺言書であれば,、財産がどの位残るか今は見当がつかなくても、また死後の支出を控除した後でも、問題なく遺産を遺すことができます。

清算型の遺言書の場合は手続きが煩雑になりますので、担当する遺言執行者を指定することをおすすめいたします。

下記に一例を記載します。参考になさってください。

遺言書

遺言者 遺言書太郎は、次の通り遺言する。

第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、遺言者の妻 遺言書花子(昭和15年3月3日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

横浜市遺言書区書き方通り1-23

弁護士法人遺言書事務所

令和6年1月3日

横浜市遺言書区書き方通三丁目2番地1

遺言書太郎 印

遺言書

遺言者 遺言書太郎は、次の通り遺言する。

第1条 遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の長男 遺言書一郎(昭和40年5月5日生)に相続させる。

(財産の表示)

第2条 長男 遺言書一郎は前条の財産を相続することの負担として、遺言者の妻遺言書花子(昭和15年3月3日生)が死亡するまで同人と同居し、その生活費、医療費等を負担し、身辺の世話をしなければならない。

第3条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

横浜市遺言書区書き方通り1-23

行政書士法人遺言書事務所

令和6年1月3日

横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○

遺言書太郎 印

遺言書を書くためには「遺言能力」が必要とされておりますが、認知症の方でも書ける場合はあります。

遺言能力とは簡単に言えば、遺言書に書かれた内容と、またその結果がどうなるかを理解できる能力のことです。

民法では遺言能力については「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と書かれております(961条)。また後見人がついている人の場合は医師二人の立ち合いなどが必要とされております(973条)。

しかしその他に具体的な条件はありません。

したがって、認知症の診断をうけているということだけで遺言書が書けなくなるわけではないのです。

ただ、認知症の方が書いた遺言書が無効とされないためにはいくらか配慮が必要です。

下記にポイントを3点ご紹介します。

【判断能力の証明資料を取っておく】

軽度の認知症でしたら簡単な遺言書を作成する程度の判断能力はまだ充分あると思われます。

判断能力を証明する証拠として遺言書の作成日に近い日付の診断書やスケールテストの結果表を保管しておくとよいと思います。

【遺言書は公正証書で作成する】

認知症の傾向がある場合は公正証書で作成することをお勧めします。

公正証書は公証人と証人2人の前で作成しますので、本人の意思に疑いがもたれにくいのです。

【遺言書の内容は簡単に】

複雑な内容の遺言書だと、遺言能力を疑われかねません。

下記のような簡単な内容にとどめておくのが無難でしょう。

遺言書で、相続人を廃除することができます。

書き方の一例をご紹介します。

遺 言 書

・

・

・

第〇条 遺言者の長男横浜一郎(生年月日)は、遺言者を常に馬鹿親父と罵って侮辱し、しばしば遺言者に暴行を加えるなど虐待を続けるので、遺言者は、長男横浜一郎を廃除する。

・

・

第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

横浜市遺言書区書き方通り1-23

相続次郎

令和6年5月3日

横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○

横浜太郎 印

どのような場合に相続人を廃除できるか、詳細はこちらをご参照ください。

お子さんのないご夫婦には遺言書が必須です。

後にのこされた伴侶が困らないよう、お互いに財産をのこす遺言書を是非ご用意ください。

夫の遺言の書き方の一例をご紹介します。

遺 言 書

第1条 遺言者横浜太郎(以下「遺言者」という)は、遺言者の所有する下記記載の不動産を、遺言者の妻横浜花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

(1)不動産

ア 土 地

所 在 書き方市遺言書区遺言町

地 番 10番10

地 目 宅地

地 積 200.00㎡

イ 建 物

所 在 書き方市遺言書区遺言町10番地10

家屋番号 10番10

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺1階建

床 面 積 100.00㎡

第2条 遺言者は、下記記載の預貯金を含む遺言者の有する全ての金融資産を、遺言執行者において必要に応じて換価し、換価金の中から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ葬儀・埋葬の費用、公租公課を支払い、遺言執行の費用及び報酬その他の諸経費を控除した上で、遺言者の妻横浜花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

(1)預貯金

○○銀行 ○○支店

○○銀行 △△支店

□□銀行 ○○支店

第3条 遺言者は、上記文例花子が遺言者の死亡以前に死亡したときは、第1条により上記文例花子に相続させるとした財産を次の者に遺贈する。

受遺者 ○○○医師団

所在地 東京都○○区○○1-2

第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

住 所 書き方市○○区○○2-3

行政書士法人簡単事務所

令和6年5月4日

書き方市遺言書区遺言町2丁目2番地2

横浜太郎 印

お子さんがないご夫婦に遺言書が必須なわけなど、詳細はこちらをご参照ください。

遺贈寄付は、遺言で行う寄付のことです。

遺贈寄付には他の寄付にはない大きな特徴が二つあります。

【寄付の時期が未定でよい】

一つは寄付の時期が未定でよいということです。

遺言書は、書いた方(遺言者)がお亡くなりになったときに指定した財産を指定した相手に移すための文書です。

ですから遺言で行う寄付である遺贈寄付も、遺言者が亡くなった時に行われることになります。

そのため寄付がいつになるかは当然のことながら未定なのです。

【金額も未定でよい】

遺贈寄付のもう一つの特徴は金額も未定でよいということです。

遺言書を書いてから、書いた方がお亡くなりになるまで多くの場合長い時間があります。

そしてその間、財産の変動は当然にあります。

したがって財産の額を指定して書くことはあまりしません。

多くの場合、遺言書において金融資産は「全ての金融資産」ですとか「○○銀行○○支店の普通預金」などと指定します。

ですので遺言者がお亡くなりになったときその「全ての金融資産」や「○○銀行の普通預金」がどのくらいの額なのかはその時になってみないと分からないわけです。

遺贈寄付の場合も同じ理由で金額が未定なのです。

遺贈寄付の遺言書には、いろいろな書き方がありますが、亡くなるとき財産がいくらあるかは分からないけれど、その一部を必ず寄付したいという場合にちょうどよい遺言書の書き方がありますので、ご紹介いたします。

遺言書

遺言者 書き方太郎(以下「遺言者」という)は、次の通り遺言する。

・

・

第〇条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金の2分の1を、遺言者の妻書き方花子(生年月日)に相続させ、2分の1を下記の者に遺贈する。

(預貯金の表示)

遺言書銀行 わかりやすい支店

書き方銀行 全財産支店

(受遺者の表示)

受遺者 文例なき医師団

住 所 東京都遺言書区要件 〇-〇

・

・

2024年1月19日

横浜市中区海岸通り13-20

遺言者 遺言書太郎 印

遺言書には「付言」というかたちで、遺言者のメッセ―ジを付記することができます。

法的な効力はないものの、遺言者のお気持ちを伝えることで、相続人の皆さんが納得され家族の絆を円満に保つ効果が期待できます。

【簡単版死後事務委任として】

付言は、死後事務の委任にも活用できます。

死後事務委任は、葬儀や埋葬など財産以外の諸々の死後の事務を委任するもので、遺言とは別に契約書を作成し、信頼できる事業者と契約することがおすすめですが、葬儀や埋葬の希望などについては、付言に記すことで、ご要望を伝えることも可能です。

以下に付言の一例をご紹介します。

遺言書

・

・

付言:相続のことで相続人のみなさんが困らないようこの遺言を書きました。

私の財産は、世界の困っている子ども達のために使ってほしいと思います。

どうかご理解ください。

私の葬儀はできる限り簡単にすませてください。遺骨は相模湾に散骨してください。遺言執行者の○○さんご対応どうぞよろしくお願いいたします。

遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。

事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。

自筆証書遺言でもお一人で作成するには不安がある方はどうぞお気軽にご相談ください。また定期的に遺言書の書き方セミナーも開催しておりますのでご活用ください。

専門家を遺言執行者として指定したい方、公正証書で遺言書を作成したい方は、遺言書作成サポートがおすすめです。お悩みごとのご相談から案文の起案、遺言の執行までワンストップでお引き受けいたします。

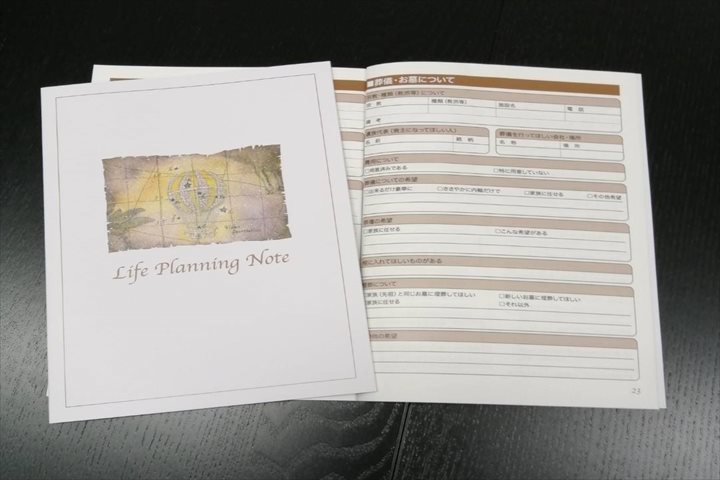

遺言書の書き方セミナーのご案内

会 場:オンライン

参加費:無料

特 典:講座をご受講くださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント

~美しい挿絵に心が癒される、シンプルかつ充実したエンディングノートです~

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。